|

Leopold Kronecker begeisterte sich schon als Schüler für die

Mathematik: Sein Gymnasiallehrer war Eduard Kummer, der später Professor in

Breslau und in Berlin wurde. Kronecker studierte in Berlin auch Astronomie

und Chemie und promovierte dort 1845. 1861 wurde er Mitglied der Berliner

Akademie der Wissenschaften, blieb aber Privatgelehrter und

nahm erst 1883 einen Ruf auf einen Lehrstuhl (in Berlin) an.

Er lieferte vielfältige Beiträge zur Algebra und Zahlentheorie, aber auch zur Analysis. Er war ein strikter Verfechter des Finitismus - nur mathematische Objekte, die in endlichen vielen Schritte konstruiert werden können, lies er gelten. Auf diese Weise legte er sich mit vielen seiner Kollegen an! Berühmt ist sein Ausspruch: Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. |

|

Felix Hausdorff wurde 1910 an die Universität Bonn

berufen. Jeder Student der Mathematik ist mit einigen seiner Begriffsbildungen

und Ergebnisse vertraut. Auf Hausdorff geht die heute übliche axiomatische

Fassung der mengentheoretischen Topologie zurück. Er veröffentlichte

bahnbrechende Arbeiten zur Mengenlehre. Die von ihm entwickelte Dimensionstheorie spielt eine

wichtige Rolle in der heute sehr populären Theorie der Fraktale.

Hausdorff führte ein Doppelleben: Unter dem Namen Paul Mongré veröffentlichte er philosophische Abhandlungen und literarische Werke; seine Farce Der Arzt seiner Ehre wurde auf vielen Bühnen erfolgreich aufgefürt. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Hausdorff zunehmend ausgegrenzt. 1939 versuchte er, in die USA zu emigrieren - vergeblich. Am Abend vor der anstehenden Deportation beging er zusammen mit seiner Frau und deren Schwester Selbstmord. |

|

Reinhold Baer lehrte an der Universität Halle, emigrierte 1933 erst nach England, dann in die USA. 1935-1937 war er in Princeton, ab 1939 in Urbana. 1956 kehrte er nach Deutschland zurück. Bis zu seiner Emeritierung war er Professor an der Universität Frankfurt/Main und nahm entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Algebra in Deutschland. Die meisten der deutschen Mathematiker, die am Jahrhundertprojekt der Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen beteiligt waren, waren seine Schüler. |

Ausstellungseröffnung ist schon am Samstag, 20.03.2010, 16:00 Uhr. Die Ausstellung kann von Schulklassen nach Voranmeldung in der Woche vom 22.03. bis zum 26.03.2010 besucht werden.

|

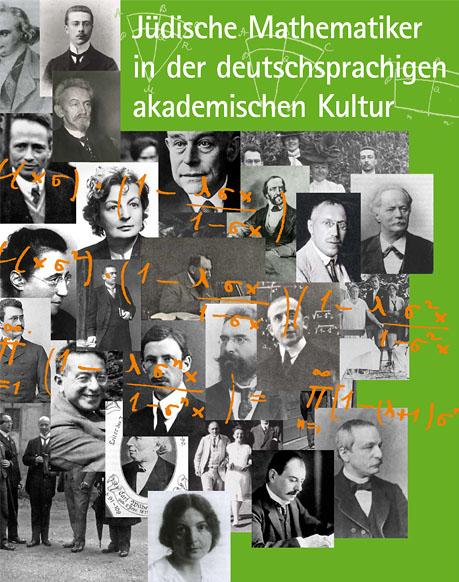

Damit man weiß, was im Nationalsozialismus verloren ging,

muss man wissen, was vorher war. |

| M.Epple |

In den Jahrzehnten vor ihrer Vertreibung waren diese Mathematiker dagegen ebenso wie jüdische Mathematiker der vorhergehenden Generationen ein bedeutender Teil der Welt der Mathematik geworden. Der "Aufstieg durch Bildung", der jüdisches Leben im 19. und frühen 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum maßgeblich charakterisierte, gelang auch - und in erheblichem Maße - in der Mathematik. Diese Ausstellung möchte zeigen, in welch beeindruckender fachlichen wie professionellen Breite jüdische Mathematiker seit dem 19. Jahrhundert und bis zu ihrer Vertreibung ab 1933 die mathematische Kultur in den deutschen Staaten mittrugen. Zwar kann an die Tätigkeit der jüdischen Mathematikerinnen und Mathematiker nicht erinnert werden, ohne die späteren Schicksale vieler Beteiligter ins Bewusstsein zu rufen, und ebenso wäre es fragwürdig, sich die akademischen Erfolge des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu vergegenwärtigen, ohne auf die frühere, Jahrhunderte währende Ausgrenzung jüdischer Bürger hinzuweisen. Dennoch sollen hier vor allem die Zeugnisse eben jenes Zeitraums nach der rechtlichen Gleichstellung jüdischer Bürger und vor 1933 zur Sprache kommen, in welchem jüdischen Mathematikerinnen und Mathematikern im deutschsprachigen Raum die bedeutendsten Erfolge gelangen.

Die Ausstellung ist in neun

Stationen gegliedert.

Die ersten beiden Stationen geben eine allgemeine Einleitung in das Thema der Ausstellung,

die letzten beiden Stationen fassen die wichtigsten Tatsachen der Verfolgung und Vertreibung zusammen.

Die übrigen Stationen sind weitgehend unabhängig von einander und

können in beliebiger Reihenfolge betrachtet werden.

|

|

Walter Purkert (Arbeitsstelle Hausdorff-Edition der Nordrhein-WestfälischenAkademie der Wissenschaften, Bonn),

David E. Rowe (Arbeitsgruppe Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Universität Mainz),

Erhard Scholz (Arbeitsgruppe Geschichte der Mathematik, Universität Wuppertal),

Annette Vogt (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin)

In Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum, Frankfurt am Main

Bisherige Ausstellungsorte: Frankfurt am Main, Göttingen, Hamburg, Erlangen, Bonn, Magdeburg, München, Berlin, Gießen, Regensburg, Heidelberg, Hagen, Münster.

Ein Ausstellungskatalog (mit dem Titel der Ausstellung) ist im Springer-Verlag erschienen (Berlin Heidelberg 2009), herausgegeben von Birgit Bergmann und Moritz Epple.